相続放棄とは遺産相続の権利を放棄すること。放棄した後に多額の資産が見つかったとしても、相続放棄は撤回できません。一度相続放棄の手続きを行い認められれば、もう相続することはできません。

明らかに負債が多いから遺産相続はしたくない(負債を引き継いで借金まみれは避けたい)人もいれば、そもそも遺産の額の多い少ないではなく、故人の遺産を相続したくなかったり、他の相続人と顔を合せることも嫌だという方も少なからずいらっしゃるでしょう。

ちなみに相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなり相続が開始されたことを知ってから三カ月以内に開始しなければいけません。

ここでは相続放棄の手順を見ていきます。何があっても遺産は相続しないと決めている方向けの記事となります。

・どこに住民票を置いていたのかがわからない時は、本籍地の戸籍の附票で確認

・郵送で手続きできる

故人の最後の住所を管轄する家庭裁判所

相続放棄を行うには家庭裁判所へ申述(相続放棄する理由を申し述べる)し、受理される必要があります。

そして故人が最後に居住していた場所を管轄する家庭裁判所へ申述しなければいけません。

故人が最後にどこに住んでいたのかは知らないということも多いと思いますが、もしも実の親ならば本籍地はわかると思いますので、戸籍の附票を請求すれば最後の住所地がわかります。

ちなみに最後の住所地と書いていますが住民票上の最後の住所地の事ですので、転居はしているが住民票を動かしていない場合でも、戸籍の附票でわかる最後の住所地で問題ありません。

裁判所の管轄は裁判所の管轄区域でご確認ください。

相続放棄に必要な公的書類

まずは必要な公的な書類から見ていきましょう。

必ず必要なのが、

申述を行う人が故人の奥さんや子供の場合

申述所の書き方

家庭裁判所へ申述を行うには、上記の公的な書類のほか申述書の提出も必要です。

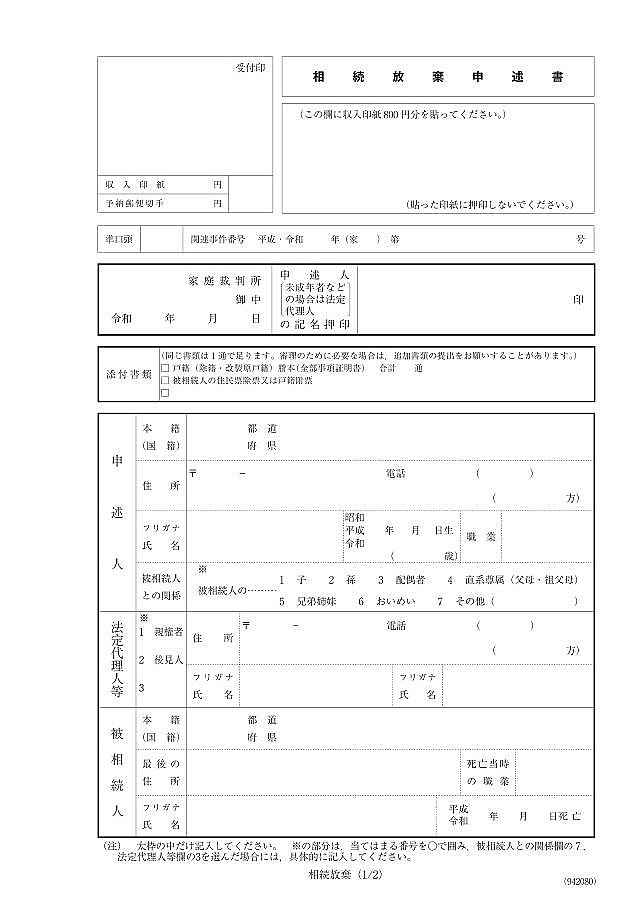

裁判所の相続の放棄の申述書(成人)から書式をダウンロードしてプリントしてください。下記のような書面です。

800円分の収入印紙を郵便局などで購入して貼付します。

家庭裁判所名は裁判所の管轄区域で調べてください。

申述人は相続放棄をしたい人。

法定代理人は相続放棄される方が未成年者または成年被後見人の場合に記入します。

被相続人は故人のことです。

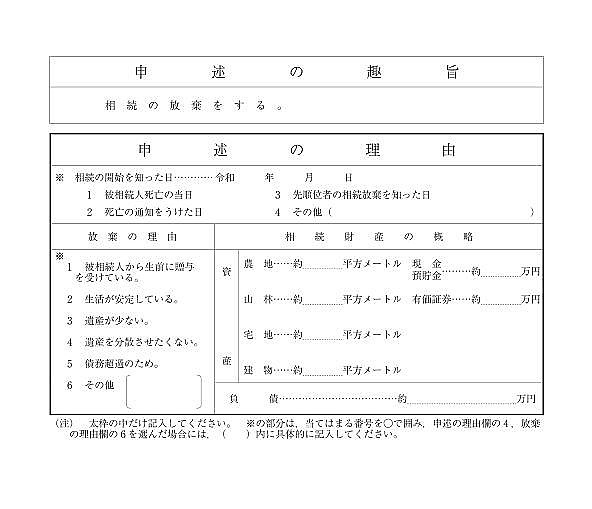

相続放棄の理由ですが、該当するところに丸印をつけてください。

相続放棄の理由ですが、該当するところに丸印をつけてください。

筆者はその他に丸印をして「疎遠のため」と書きました。

総財産の概略ですが、わからない場合は資産の欄の空欄に「資産は不明」、負債の金額の欄に「不明」と記入しました。

家庭裁判所へ郵送しても受け付けてくれます

管轄する家庭裁判所が近ければ直接出向いても良いのですが、遠かったり、近くても平日の日中は仕事で出向けない方も多いです。このため管轄する家庭裁判所へ郵送しても受け付けてくれます。

この場合ですが返信用の封筒は必要ありませんが、指定された郵便切手を封入する必要があります。

各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧から管轄する家庭裁判所の郵便料及び予納金一覧を開き、「相続に関する審判」の「相続の放棄の申述」欄を確認して必要な郵便切手を一緒に送ってください。

相続放棄の照会書

必要な書類や申述書を家庭裁判所に提出すると、家庭裁判所から普通郵便で相続放棄の照会書と回答書が送られてきます。裁判所によっては照会書と回答書が1枚になったものが送られてくるようです。

相続放棄という重大な決定ですから、裁判所としても申述人(相続を放棄したい人)の意思確認や、どういった事情から相続放棄をしようと思ったのかを聞きたいのでしょう。

この回答書ですが、嘘偽りなく回答してください。

もう一つの注意点は、申述書で押印した印鑑を回答書でも使用してください。同じ印鑑を使っているのならば、申述書と回答書に記入した人は同一人物だろうと裁判所で判断する基準にもなります。

また理由を書く欄がある場合、「被相続人とは絶縁状態で相続したくないから」というような、本当のことを書けばよいのです。

ちなみに筆者の場合はこの照会書と回答書は省かれて、送ってきませんでした。

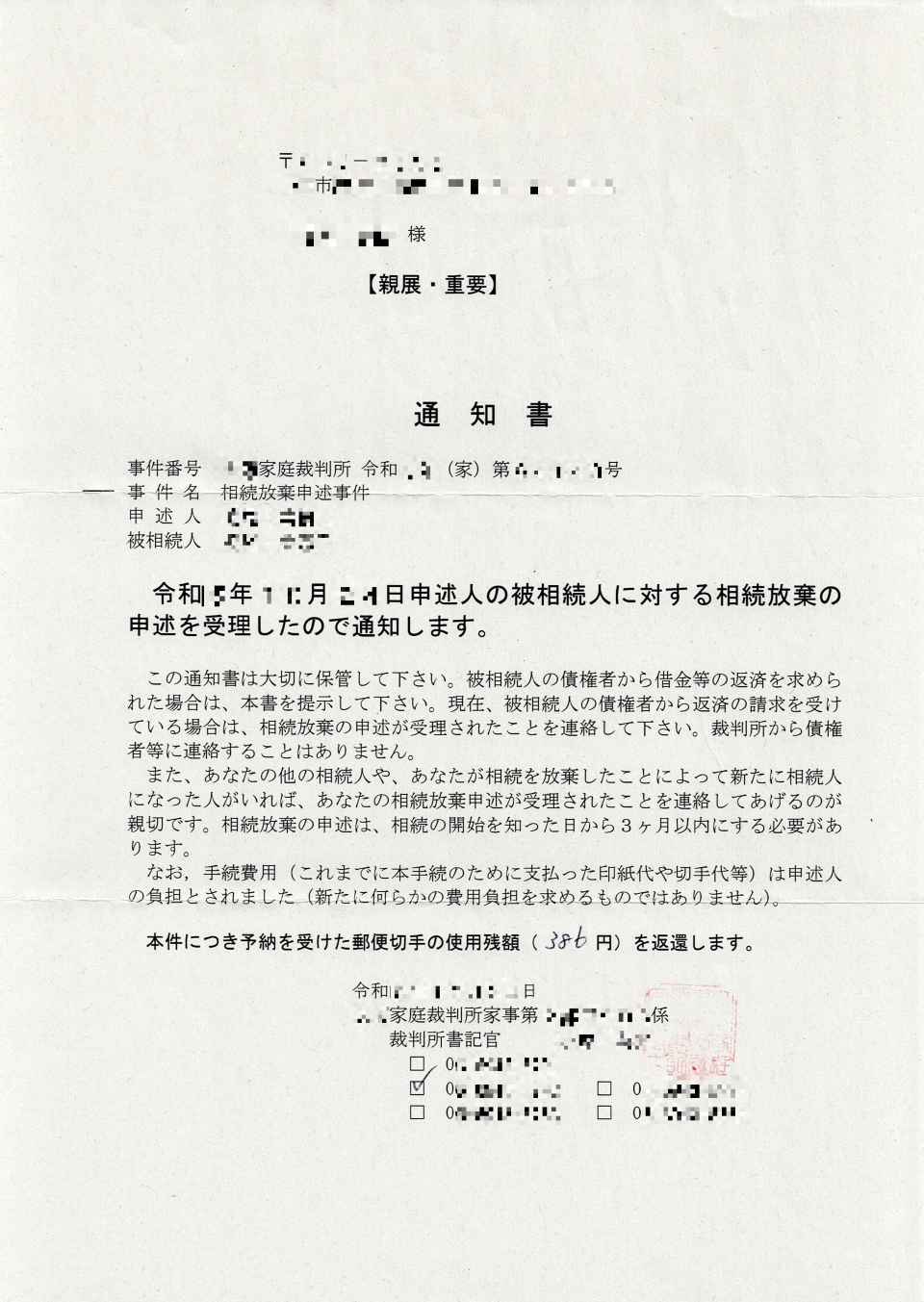

通知書が送られてくる

しばらくすると通知書が送られてきます。

通知書に申述を受理したと書かれていれば、相続放棄が認められたということです。

あまりないそうですが、不受理となる事もあるようです。その多くは3カ月の期限を過ぎてから申述書を家庭裁判所に提出した、謄本など必要な書類が不足していたの2つが多いそうです。

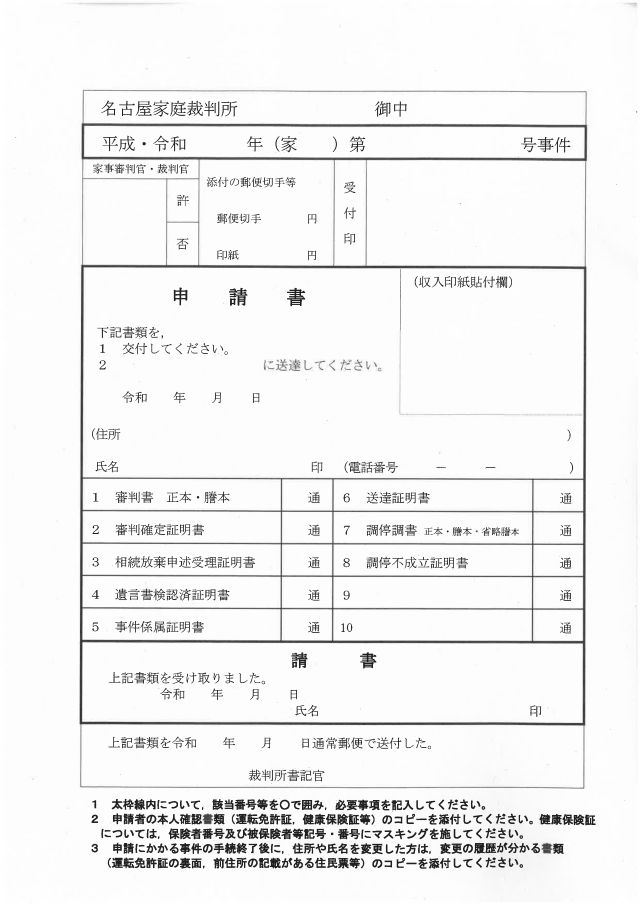

相続放棄受理証明書

相続放棄受理証明書は上記の通知書が届いてから、同じ家庭裁判所へ申請することで発行されます。

申述人が申請する場合、通知書と同封された申請書を用います。

※各家庭裁判所のHPからダウンロードできる相続放棄受理証明書の申請書は、東京家裁などごく一部を除いて利害関係人申請用で、申述人用の申請書とは様式が違います。

こちらは名古屋地裁の申請書になります。

郵送で申請する場合は、

- 相続放棄受理証明書申請書

- 身分証明書(免許証など)のコピー

- 相続放棄受理通知書のコピー

- 交付手数料は相続放棄受理証明書1通あたり150円分の収入印紙

- 返信用の封筒に切手を貼り宛名を記入

相続放棄受理通知書は一度しか発行されず、また再発行もされません。

相続放棄受理証明書は相続放棄受理通知書の発行から30年間は請求できます。

相続放棄受理通知書はくれぐれも失くさないように。