会社側は働いている方の名簿作成が必要で、嘘偽りのない氏名、年齢、住所、性別を提示してもらう方法として「住民票記載事項証明書」を利用しています。

「住民票記載事項証明書」によく似たものに「住民票の写し」がありますが、就職時などに「住民票の写し」ではなく「住民票記載事項証明書」の提出を求められることが多くなっています。「住民票の写し」では記載事項が多すぎ、会社側が不必要な個人情報を取得はしたくないという理由から、「住民票記載事項証明書」を利用するケースが多くなっているのです。

ここでは「住民票の写し」と「住民票記載事項証明書」の違いや、発行方法などを見ていきます。

・多くの会社では住民票記載事項証明書の用紙を用意しており、その用紙に証明をもらうことが大半

・会社独自の用紙がなければ自治体が用意する用紙に証明してもらう

・会社独自の用紙ではコンビニ交付で住民票記載事項証明書の交付は受けられない

住民票の写し

一般的には「住民票の写し」とは呼ばずに「住民票」と呼ばれていますが、わりと提出する場面が多いですね。

「住民票の写し」に記載される項目は多く、

- 氏名(以前の氏が記載されている方も)

- 役所へ届けている住所

- 住民となった日(生まれた日だったり、転居してきた日だったり)

- 届出をした日

- 以前の住所

- 生年月日

- 性別

現在では必要な場合に限って記載されるものとして、

- 世帯主の氏名と続柄

- 本籍

- 住民票コード

- マイナンバー

また世帯全員を記載するか、世帯の一部(例えば自分だけを記載)を選択できます。

このように「住民票の写し」は記載されている内容が非常に多く、会社がこれらの情報を預かるのは個人情報保護の観点から避けたいと考えるようになり、「住民票の写し」の提出を求めない方向へとなっています。

住民票の写しはマイナンバーカードがあればコンビニで

ご存じのように、マイナンバーカードを取得しておればコンビニのマルチコピー機を使って「住民票の写し」は簡単に取得することができます。

役所で取得するより料金が安く、役所が閉まっている時間帯でも交付されるから便利ですね。

ただし、現在でもごく一部の自治体はコンビニ交付に対応しておらず、この場合は郵送で役場に「住民票の写し」の交付を請求することになります。

住民票記載事項証明書

「住民票記載事項証明書」は役所が保管している「住民票」から一部を抜粋した証明書です。一般的には、

- 氏名(以前の氏が記載されている方も)

- 役所へ届けている住所

- 生年月日

- 性別

以上の4点が記載されます。

必要ならば本籍、世帯主の氏名と続柄、マイナンバーなども記載できますし、世帯全員のものも交付されますが、通常は交付を請求する「個人(世帯の一部)」の上記4点だけが記載されたものが使われます。

住民票記載事項証明書はコンビニで交付される?

大半の自治体では「住民票の写し」のコンビニ交付に対応していますが、「住民票記載事項証明書」のコンビニ交付に対応している自治体は意外と少ないです。

「住民票記載事項証明書」の提出を求める会社の大半は、各会社独自のフォーマットの用紙を用意していて、その用紙に住民票記載事項を証明してほしいと求めることが多いため、「住民票記載事項証明書」のコンビニ交付の必要性は少ないと判断しているからでしょう。

「住民票記載事項証明書」の交付が必要な方は、住所が登録されている自治体の役所へ行って交付請求するか、郵送で請求して送ってもらう必要があります。

※各会社独自の「住民票記載事項証明書」用の用紙が無い場合は、自治体側で用意された「住民票記載事項証明書」を使用します。またこのケースでその自治体が「住民票記載事項証明書」のコンビニ交付に対応しておれば、マイナンバーカードで簡単に発行されます。

会社指定の用紙で住民票記載事項証明書の交付を受ける時の注意点

会社指定の用紙で「住民票記載事項証明書」の交付を受けようと思う場合、空欄になった氏名や住所などを自身で記入し、そこに役所が証明印を押すことになりますが、住民票に記載されたものと相違のないことを証明するのが住民票記載事項証明書ですから、すべてを同じように書く必要があります。

例えば住所ですが

○○県△△市□□3丁目2-2 〇〇ハイツ201

普段はこのように書く住所の場合も住民票には、

○○県△△市□□3丁目2番2-201号

と記載されているでしょうから、住民票と同じように記載する必要があります。

その他、住民票の氏名が旧字体となっておれば、用紙にも旧字体で記入します。

浜 → 濱

辺 → 邊 など

そして生年月日は和暦で記入します。

明治・大正・昭和・平成・令和

S・H・Rや昭・平・令のように略してはいけません。

続柄の記載が必要な場合には

世帯主本人ならば「世帯主」

世帯主の妻は「妻」

世帯主の夫ならば「夫」

世帯主の子供の場合は「子」

と記します。

住民票の写しや住民票記載事項証明書を郵送で取得する

各自治体で郵送での取得方法が違いますが、ここでは神戸市の例で説明していきます。

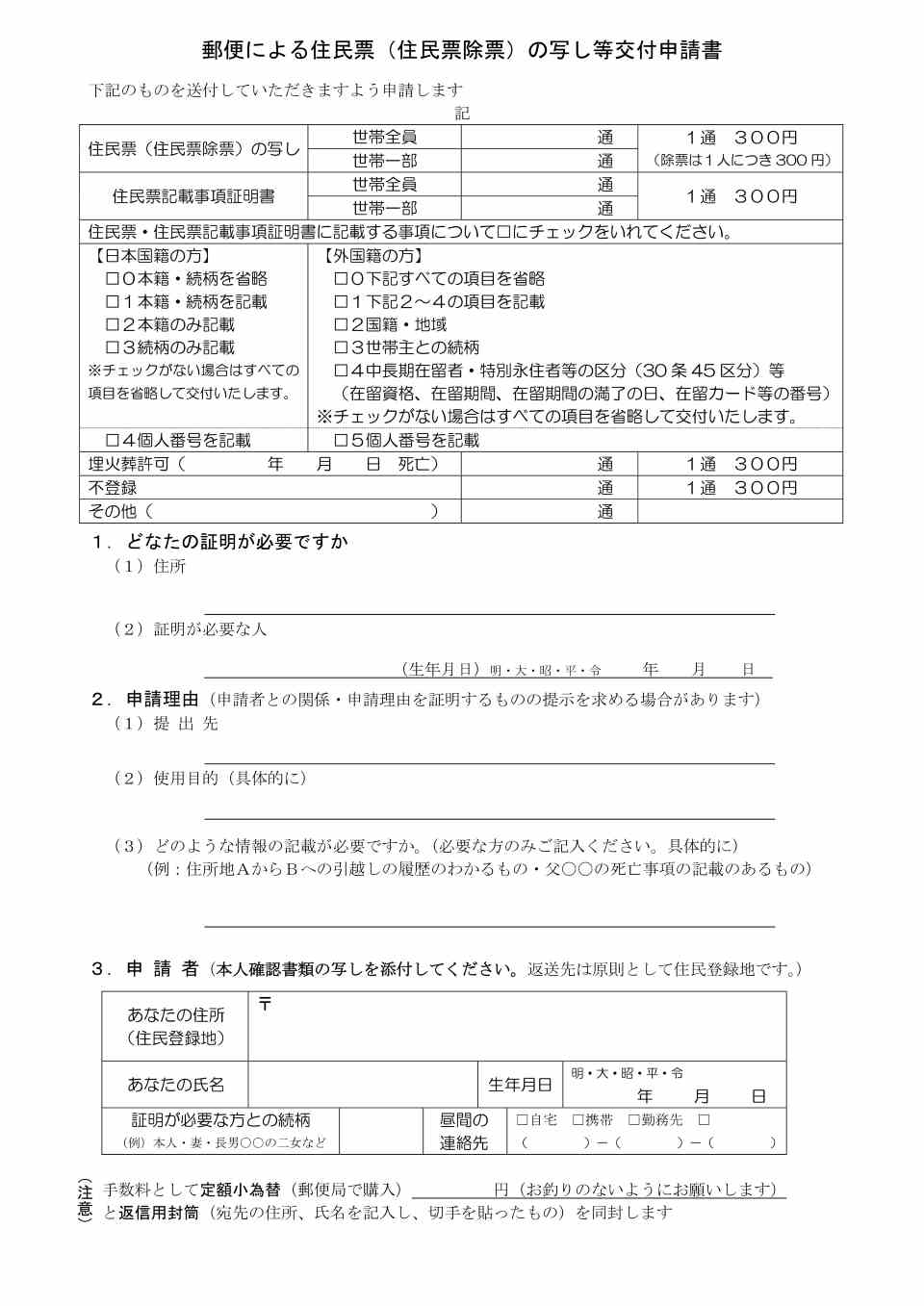

申請書を自治体のHPからダウンロードして、プリントしたものを使用します。

必要事項を記入していきます。

- 書き終わった申請書

- 本人確認書類のコピー(免許証など)

- 会社が用意した「住民票記載事項証明書」の用紙に証明してもらう場合はその用紙。

- 手数料(神戸市では郵便局で購入できる「定額小為替」、自治体によってはキャッシュレス対応もある)

- 切手を貼り宛先を書いた返送用の封筒

これらの物を自治体の郵送受付窓口へ送ります。

住民票に登録された住所地へ返送されるのが基本ですが、その他の住所地へ返送を希望する場合は、その理由を別の用紙に記載し、送付先を確認できる資料等(勤務先→社員証・会社のパンフレット等の写し、滞在先→公共料金の請求書の写し、家等の契約書等の写しなど)を送付する必要があります。

この辺りは自治体によって対応も必要な資料も違うことがありますので、 自治体へ一度問い合わせてみましょう。

また郵送の場合は時間がかかりますので、返送されてくるまでに10日程度は必要だと考えておくほうが良いでしょう。