大規模な自然災害が発生した数日後、罹(り)災証明書の発行が○○役場で始まりました、といったニュースが流されたりします。

罹災証明書は自然災害によって住んでいる建物に被害があったことを公的に証明する証明書です。

一体何に使って、申請するにはどのような書類等が必要なのかわかりませんよね。

住んでいる建物以外が自然災害で損害を被ったことを証明する被災証明書も併せて説明しています。

・どのような場合に発行されるのか

・どこへ申請すれば良いのか

罹(り)災証明書や被災証明書って何

罹(り)災証明書や被災証明書はともに、自然災害(地震、台風、水害など)によって被害を受けた場合、その被害の程度を公的に証明する証明書です。

罹災証明書や被災証明書の違いですが、

罹災証明書 自然災害で居住に使用している建物の被害の程度を証明するものです。

被災証明書 自然災害で居住用建物以外の被害を証明するもので、店舗、倉庫などのほか、カーポート、フェンス、車両(自動車やオートバイ)、家財などの被害を証明するものです。

お住まいの自治体の役場へ

罹災証明書や被災証明書は、お住いの自治体の役場へ発行の申請を行います。

自治体によって窓口が異なりますので、役場のほうでおたずねください。

地震や水害などその地域で大きな被害が出た天災の場合は、役場で罹災証明書や被災証明書の受付窓口を臨時で設けることも多くなっています。

※阪神大震災の時は神戸の各区役所は大混乱していたので、まったく別の場所で罹災証明書の受付を行っていました。

火事や雷による被害

火事による被害に伴う罹災証明書を申請するのは、自治体の役場ではなく消防署になります。

お住いの場所を管轄する消防署へ行きましょう。

落雷によって居住している建物に被害が発生した場合、各自治体では罹災証明書の発行を受け付けていません。

落雷がいつどこにあったのかを自治体側で把握できないのがもっとも大きな理由になっています。

家屋に被害が出て火災保険の申請が必要な場合、契約している火災保険会社へ申請方法や必要な書類についてお問い合わせください。

落雷による火災で居住する建物に損害が出た場合は、消防署へ罹災証明書の発行を依頼しましょう。

なお地震による火災で家屋が被害に遭った場合など、地震保険の請求については罹災証明書は原則不要となっています。

罹災証明書や被災証明書は何に使うのか

罹災証明書や被災証明書ですが、役場へ行って申請し受け取ったとして何に使われる物かご存じですか?

罹災証明書を持っていると、例えばお住いの自治体や国からの支援金の受け取りに活用できます。被災者生活再建支援金、自治体独自の支援金など

被災者生活再建支援金の支給対象となった自然災害のうち、住宅の損害の規模によって支援額が決まります。その損害の規模の判定に罹災証明書が使われます。

住宅金融支援機構の災害復興住宅融資(建設・購入)を利用する際にも罹災証明書が必要となります。

また仮設住宅を自治体が用意した場合には、申し込みの際にも罹災証明書が必要です。

また確定申告の際に、住宅に大きな被害を被ったとして雑損控除の申告をして支払った所得税を還付してもらう際にも、罹災証明書を添付します。

国民健康保険料の減免、固定資産税の減免も罹災証明書を提示することで可能となります。

お勤めの会社で見舞金などが支給される場合にも、罹災証明書のコピーを添付して請求することが一般的ですし、大規模な災害の場合だと罹災証明書の被害区分に応じて義援金を受け取るなど、罹災証明書は必ず申請して受け取りましょう。

被災証明書も罹災証明書と同様に様々な証明書として利用されます。

近年ですと水害によって自動車が水没した際の証明に使うことで、自動車に関する税金の還付を受けるといった手続きにも利用されます。

罹災証明書や被災証明書の申請方法

申請先はお住いの自治体の役場で、申請時に必要な物は

- 申請される方の本人確認書類として、マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのも物を1点。

顔写真がない本人確認書類(健康保険証、各種年金証書、年金手帳、その他官公署が発行する証明書など)だと2点以上。 - 被害状況が確認できる写真(被災証明書を申請する場合)

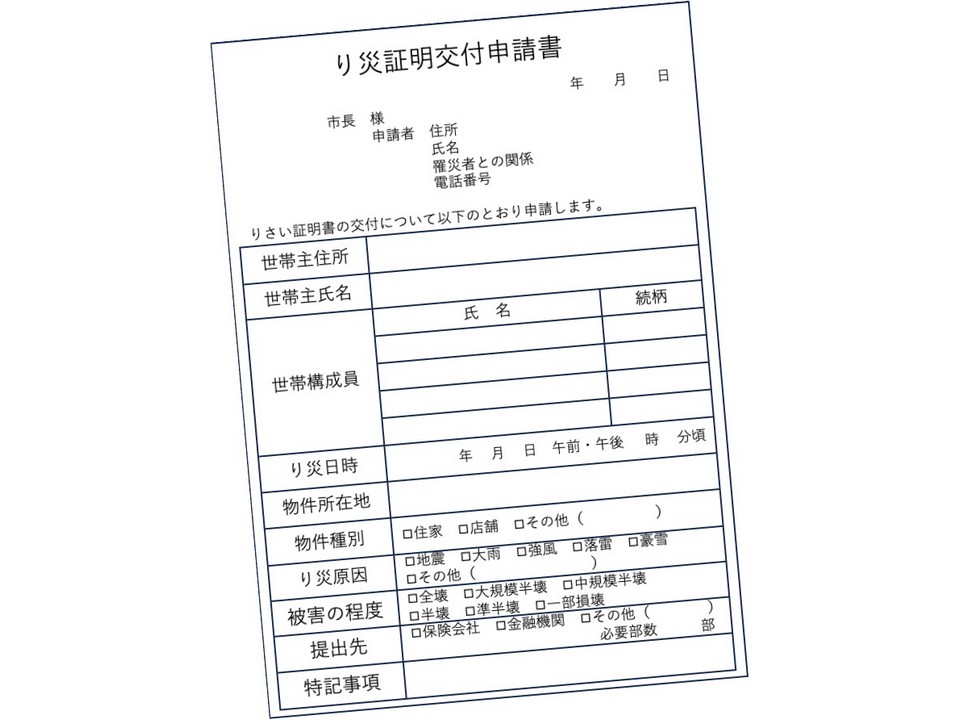

- 罹災証明書交付申請書または被災証明書交付申請書に必要事項を記入して提出。

被災証明書の申請で提出する写真ですが、全体を写した物や部分的に写した物など、できるだけ詳しくわかるように写した写真を提出することがポイントです。

※被災した物が撤去されるなどすでになく写真に撮れなかった場合には、修繕費用の見積書などの代用で認めることもあるので、まずはご相談ください。

窓口で職員に教えてもらいながら申請書に記入していくのが最も確実ですね。

罹災証明書や被災証明書は、大半の自治体で自然災害が発生した日から30日以内に請求しなければ発行してもらえません。大規模な災害の場合には2~3カ月程度に延長して対応することもあります。

災害発生直後は役場のほうが混乱して、罹災証明書や被災証明書の発行を取りやめているケースもあります。

自治体から罹災証明書の発行を開始するのでいつまでに……、といったアナウンスを待ってから動くほうが良いのかもしれないです。

発行までにかかる日数

罹災証明書は、申請書を受理した自治体の職員が現地を調査して被害の程度を調べます。

このために被害の状況が広範囲な地震や水害等の場合、調査を終えるまでに相当の日数が必要になります。

被災証明書は自然災害によって被害があった事実を認めるだけで、被害の程度までは調査しません。

このために提出された写真によって被害に遭ったこと認めるだけにとどまるので、申請した当日中に発行されるケースも多くなっています。

火災による罹災証明書を消防署へ請求する場合

火災による罹災証明書を消防署へ請求する場合、多くの自治体では被災後1カ月以内と決められています。

大規模な災害の場合には消防署の判断で延長されることもあります。

申請される方の本人確認書類として、マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのも物を1点を管轄の消防署へ持参し、申請書に記入して提出します。

なお消防署による現地調査が必要で、調査が終わらなければ証明書は発行されません。

火災が鎮火した後、消防署による調査が終わっておれば比較的スムースに発行されるようです。

消防署へ赴く前に、電話で〇月〇日、○○町での火事による罹災証明書が必要なのですがと、問い合わせてから行動されるほうが良いかもしれないですよ。

罹災証明書が発行されなかった

役場へ行って罹災証明書の発行を請求したが、かなりの日数が経っても発行されない……。

大規模な災害の場合には、応急判定士が全国から駆け付けて家屋の損壊状況を簡易判定し、罹災証明書発行までの時間の短縮を図ることもありますが、一般的に自然災害の規模が大きくなればなるほど、判定に時間がかかります。

まだ調査が完了していない、調査は完了したがまだ判定の結果が出ていない。

こういった可能性が高いです。

役場へ行って罹災証明書の発行を請求したが、後日発行を拒否された……。

住民の方は大変な目に遭い、我が家も甚大な被害を受けたと思っているのに判定では、

「被害が軽微で罹災証明書の発行には至らない」

こういったケースもあります。

特に多いのが水害によるもので、床下浸水や床上浸水以外に家屋に特に目立った被害は確認できなかった、と判断されるケースですね。

地震等で瓦の一部が落下したなどでも、被害は軽微であると判断されるようです。

ただし、屋内の冷蔵庫やテレビなど家財道具が被害に遭った場合には、写真をたくさん撮って被災証明書を請求し、火災保険の請求に役立てることはできます。

その他の罹災証明書の発行拒否では、申請資格がそもそもない、虚偽の申請が疑われる、といったものや、申請等の不備といったケースもあります。

申請の不備ならば訂正すれば良いのですが、それ以外のケースで納得できない場合には弁護士等に相談していただくのが良いでしょう。