運転免許の取消し処分は平成28年から令和元年まで毎年4万人以上いましたが、令和2年以降は減少していますがそれでも令和6年は35737人もいます。この人数は毎日全国で98人程度が免許取り消しになっているわけですから、決して少ない人数ではありません。

取消処分は違反内容、前歴、結果の重大性などによって、1年から10年の欠格期間が定められていますが、欠格期間を過ぎればすぐに運転免許の再取得は可能なのでしょうか。

ここでは運転免許取消し処分を受けた方が、再び運転免許証を取得する際の注意点などを見ていきます。

四輪で講習を受講する場合、仮免許が必要な地区も

取消処分者講習の有効期間は1年間

欠格期間内の取消処分者講習の受講も可能

運転免許取消後の再取得には取消処分者講習を受講

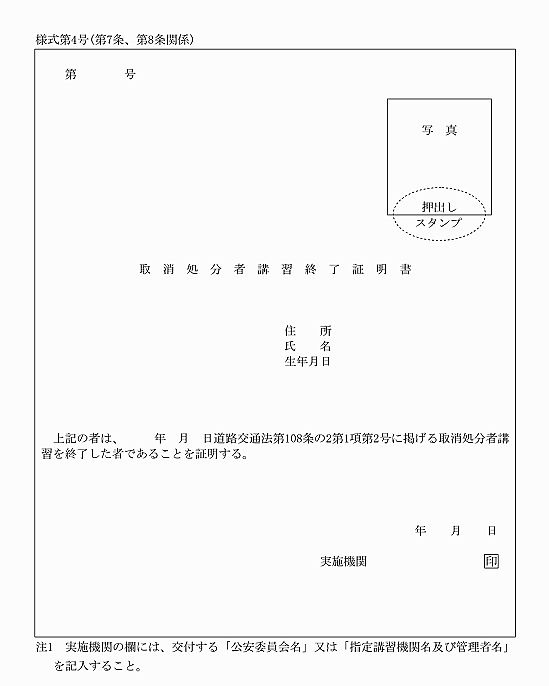

事故や違反によって運転免許が取消された方が再度運転免許を取得するには、取消処分者講習を受講して「取消処分者講習終了証明書」を発行してもらう必要があります。

運転免許証取得時には「取消処分者講習終了証明書」を提出しなければ試験を受けることができません。

なお「取消処分者講習終了証明書」は発行から一年間有効ですから、発行後一年以内に免許証を取らなければただの紙くずに。

何せ講習手数料は31200円(2025/9/末現在)も必要ですから、もったいなすぎますよね。

なお酒酔い運転や酒気帯び運転(飲酒による交通事故を含む。)により取消処分となった人は「飲酒取消処分者講習」を受講しなければいけません。

取消処分者講習は平日に続けて2日間行われます。

1日目は7時間、2日目は6時間の受講となりますので、社会人の方は時間を作るのが大変かもしれません。

飲酒取消処分者講習も2日間あるのですが取消処分者講習とは違い、1日目受講後の30日くらい先の日が指定されます。

こちらの講習も1日目は7時間、2日目は6時間の受講となります。

※飲酒取消処分者講習を受講した方は取消処分者講習の受講の必要はありません。

取消処分者講習や飲酒取消処分者講習は都道府県によって、申し込む場所(警察署・運転免許試験場)や方法(本人が来署して申し込み・電話申し込み)などが少しずつ違います。

なお取消処分者講習や飲酒取消処分者講習は欠格期間中でも受講できます。あくまで欠格期間は免許証の再取得が可能になるまでの期間の事。欠格期間内に取消処分者講習または飲酒取消処分者講習を受講して取消処分者講習終了証明書を取得し、欠格期間が過ぎてから免許を取得すれば良いわけです。

※取消処分者講習終了証明書の有効期間は1年間ですから注意してくださいね。

四輪講習の場合は仮免許が必要な都道府県がある

取消処分者講習や飲酒取消処分者講習は四輪講習と二輪講習(二輪・原付)に分けられます。

なお取消処分者講習は次に免許取得をしたい種類で受講すればOKです。

※普通車と普通二輪を取り消された方が、原付で取消処分者講習や飲酒取消処分者講習を受講するのも問題ありません。

四輪の取消処分者講習・飲酒取消処分者講習は都道府県によっては路上教習が実施されるために、仮免許を事前に取得し講習当日には仮運転免許証を持参しなければならないことがあります。

仮免許必須となっている都道府県は

- 山形県

- 埼玉県

- 富山県

- 岐阜県

- 愛知県

- 滋賀県(仮免許を取得していない場合は予約時に相談)

- 大阪府

- 兵庫県

- 奈良県

- 和歌山県

- 鳥取県

- 広島県

- 山口県

西日本を中心に取消処分者講習を受ける際には仮免許必須となっています。

※仮免許は免許が取消され欠格期間中でも取得できます。

取消処分者講習は居住地以外の都道府県でも受講できる?

制度上は住所地以外の都道府県以外の取消処分者講習を受けることも可能です。

東京や大阪など大都市では、取消処分講習を申し込んでも2~3ヵ月先しか予約が取れないことも珍しくはありません。そこで近隣の都道府県での取消処分講習を申し込めば、早く講習が受けられるかもしれないということになるのです。

ただしあくまで制度上は他府県での取消処分者講習を受けることができるというだけで、一部の都道府県警では住民票の登録がある県民に限るとしている所もあります。

二輪の取消処分者講習を受けて普通自動車免許は取得できる?

元々普通二輪と普通自動車の免許を持っていて取消となった。

免許を再取得したいが、まずは普通二輪の免許から取ろうと取消処分者講習は二輪で受講した。でも自動車教習所に通いすんなりと卒検もクリアしたので、普通二輪の前に普通自動車の免許を取ることにした。

実はこれOKなのです。

取消処分者講習は実車での講習もあるので、四輪と二輪は別で行われているのですが、講習を受けた後に受け取る「取消処分者講習終了証明書」には二輪の講習を受けたとか四輪の講習を受けたといった記載はありません。

取消処分者講習を原付で受けて先に普通自動車を取得してもいいし、四輪を受講して普通二輪の免許を先に取得するのもOKです。

ただ取消処分者講習とはいえ、実車講習ではかなり細かい部分まで教えてもらうことができるので、運転免許試験場での「一発試験」にかなり役立つとも言われています。

そう考えるとせっかく二輪で講習を受けたのならば、二輪の免許を一発試験で取らなければもったいないかも。

取消処分者講習の申し込みはどこで?

取消処分者講習はいきなり運転免許試験場へ行っても受講できません。

あらかじめ予約を取っておく必要があるのですが、人口の多い都道府県では申込者も多く、予約したものの数か月先にならないと受講できないこともあります。

混んでいる場合は2~3か月待ちとなるようですし、受講が終わって発行される「取消処分者講習終了証明書」は一年間有効ですから、うまく調整して免許証を取得するようにしなくちゃいけません。

申込場所や方法は都道府県によって異なります。

運転免許試験場または免許センターへ行って申し込む(電話予約不可)

北海道・青森・福島・茨城・東京・新潟・福井・山梨・岐阜・京都・大阪・兵庫・奈良・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・熊本・宮崎・沖縄

最寄りの警察署交通課へ行って申し込む(電話予約不可)

北海道・青森・福島・新潟・福井・長野・岐阜・京都・兵庫・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・熊本・宮崎

運転免許試験場または運転免許センターへ行くか電話で申し込む

宮城・秋田・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・富山・石川・静岡・愛知・滋賀・和歌山・鳥取・島根(島根は電話で申込)・岡山・山口・大分・鹿児島

取消処分者講習申込書を郵送する

茨城

運転免許センターや最寄りの警察署などへ問い合わせ

山形・岩手(岩手は受験資格照会後に郵送で申込)・三重・広島・長崎

※広島や宮崎では指定された一部の自動車教習で申込を受け付けています。

申込は本人が行う

東京など一部の都道府県を除き、代理人による申し込みは受け付けていません。

必ず取消処分者講習を受講する本人が申し込みを行ってください。

先にも書いたとおり、取消処分者講習は欠格期間(免許取り消しの期間)中でも受講できます。

受講後に発行される「取消処分者講習終了証明書」は発行から一年間有効ですので、いくら欠格期間に受講ができるからと言っても、まだ欠格期間が一年近く残っている状態では受講しないほうが良いですよ。

「取消処分者講習終了証明書」の有効期限が切れればただの紙くずで、再び受講しなければ免許の取得ができません。

また費用は31200円(2025/9/30現在)と高額ですから、無駄にしないようにしましょう。

ちなみに費用は受講一日目に支払いますが、都道府県によって現金で支払う所もあれば、キャッシュレス決済が可能なところなどバラバラです。一部では現金での支払いが不可な所も。取消処分者講習の申し込み時にお尋ねください。

取消処分者講習の内容

取消処分者講習は運転免許試験場・運転免許センターのほか、各都道府県警が指定した自動車教習所でも受講ができます。この場合でも講習の申し込みは前項のとおりです。

※飲酒取消処分者講習は受講できる場所が限定されることが多いです。

また取消処分者講習の内容については以下のように決まっています。

取消処分者講習

1日目

- 運転適性検査

- 座学やディスカッション

- シミュレーターによる運転の危険性のチェック

- 運転技能診断(実際にコースまたは路上を走ります)

- カウンセリング

2日目

- 運転適性検査(視聴覚教材使用)

- シミュレーターによる運転の危険性のチェック

- 運転技能診断(実際にコースまたは路上を走ります)

- 座学・DVD視聴・感想文

全参加者はおおむね5~6名程度で、2~3名の少人数で講習を受けることが多いです。

飲酒取消処分者講習

1日目

- 呼気検査・運転適性検査

- 座学やディスカッション

- シミュレーターによる運転の危険性のチェック

- 運転技能診断(実際にコースまたは路上を走ります)

- アルコールスクリーニングテスト

- ブリーフインターベンション(アルコール依存の程度の自覚と飲酒行動の改善の指導)

- カウンセリング

2日目は30日程度経過してから行われます。

この30日程度の間には「飲酒日記」を付けなければならず、2日目にこの日記を提出します。

禁酒日記ではないので、どのような時にどの程度飲んだのかを書けばよく、この日記をもとにして2日目にカウンセリング等も行われます。

2日目

- 呼気検査

- 危険予知運転などを視聴覚教材で勉強

- シミュレーターによる運転の危険性のチェック

- 運転技能診断(実際にコースまたは路上を走ります)

- ブリーフインターベンション(1日目に設定した飲酒の達成状況や飲酒量の変化を確認)

- ディスカッション

- 感想文

(飲酒)取消処分者講習における感想文

講習の締めくくりに感想文を書きます。

なんか嫌ですよね、感想文なんて書くのは。

そんなに難しく考える必要はなく、2日間の講習でどのようなことを感じたのか。

免許取り消しになった行動を顧みて反省し、今度免許を取得した際にはどのようなことを注意しながら運転するのか。

こういったことを書けばOKです。

文字数を気にされる方もおられることでしょう。

文量としては400字詰め原稿用紙で1~2枚分というところでしょうか。

ちなみに茨城県警では「取消処分者講習受講者文集」を公開しています。

ぜひ参考にしてください。

その他注意事項

持ち物は都道府県によって違いますが、おおむね下記のような感じです。

- 本籍(または国籍)の記載がある住民票の写し

(コピー不可・住民番号(マイナンバー)の記載がないもの、仮免許があれば不必要な県も) - 身分証明書(パスポートや保険証等、仮免許があれば不必要な県も)

住民票の写しまたは身分証明書どちらかでよい県もあります - 仮免許(持っていれば必ず、必要な県では忘れないように)

- 証明写真2枚(3.0cm×2.4cm・申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、無背景のもの)

- 眼鏡またはコンタクトレンズ(受講前に視力検査があります、必要な方は必ず持参)

- 取消処分書(持っていたら、申込時に提出することもある)

- 受講料の31200円

- 印鑑(スタンプ印不可)など

取消処分講習を申し込んだときの注意書きなどを参照してください。

運転しますのでハイヒールやサンダルでは受講させてもらえません。

二輪の講習を受ける方は長袖・長ズボン・手袋・ヘルメットが必要です。雨天でも講習を行うので雨ガッパも用意しておきましょう。

講習は時間厳守です!

少しでも遅れたりすると受講させてもらえません。また受講中は眠たくもなるのですが、居眠りしていると退出させられます。

31200円も支払うのですから、もったいないことはやめておきましょう。